びわ湖ホール開館25周年記念 オペラ・ガラ・コンサートを聴いて

昨日(9/17)は、びわ湖ホール開館25周年記念のオペラ・ガラ・コンサートを聴いてきました。

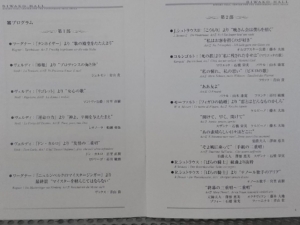

演目は、プログラム冊子の記載ページを写真撮影したものを添付いたしますので、そちらをご確認ください。

3月に≪ニュルンベルクのマイスタージンガー≫を観劇して以来の、半年ぶりのびわ湖ホール。しかも、オペラのガラ・コンサートという、祝祭気分満載の演奏会ということで、思いっ切り楽しんでこようと、会場に足を運んだものでした。

なお、指揮は今年の3月に退任した沼尻さんを受けて第3代目の芸術監督に着任した阪哲朗(ばん てつろう)さん。阪さんの演奏に接するのは初めてなだけに、どのような音楽を奏で上げてくれるのだろうかと、こちらにも期待をしながらの鑑賞となりました。

管弦楽はびわ湖ホールでのオペラ公演で頻繁に起用されている京都市交響楽団が、合唱はホール専属の団体と言えるびわ湖ホール声楽アンサンブルが担当してのオペラ・ガラ。

さて、聴き終えての感想としましては、楽しませてもらえたものもあれば、今一つ音楽にのめり込めなかったものも含まれていたガラだった、というのが正直なところであります。多くの出演者が入れ替わり立ち代わりステージに現れ、多種多様なナンバーを披露するガラ・コンサートですので、そのような印象になるのは、当然と言えば当然でありましょうが。

そのことを踏まえたうえで、更に言えるのは、概して心がときめなかったということ。例えば、第1部は、冒頭と最後にワーグナーを配置して、その間にヴェルディを4曲挟むという構成が採られています。最初に演奏されたのは、≪タンホイザー≫の大行進曲として親しまれているナンバー。華やかにして、広壮な音楽世界が広がる、とても祝祭性の高い音楽だと言えましょう。そして、≪ニュルンベルクのマイスタージンガー≫もまた、昂揚感の高い音楽で、祝祭的な性格に溢れている。この2つのナンバーを第1部の頭とトリに持ってきたのは、ガラ・コンサートにはうってつけと思われます。しかしながら、私の中では今一つワクワク感が盛り上がらなかった。

その最大の要因は、阪さんの音楽づくりがノッペリとした風で、音楽が小気味よくなかったからでありましょう。もっと音楽が弾んで欲しかった。

同じようなことが、第2部の冒頭にも言える。≪こうもり≫の第2幕の導入曲として合唱によって歌われる「晩餐会は僕らを招く」は、出演者たちが賑やかな音楽を奏でながら、聴衆を音楽世界へと招き入れることが意図されていたと思われ、こちらもまた、第2部の開始を飾るのには恰好の選曲だったと言えましょう。しかしながら、音楽が弾けていない。途中でテンポが速まった箇所では、スネアドラムが特徴的な音を差し込むのですが、このスネアドラムなどは、面白がって強調して欲しい。しかしながら、スネアドラムが全く強調されない。

似たようなこととして、その後に歌われたオルロフスキー公爵によるアリアの途中で見られるティンパニによるクレッシェンドが慎ましやかだったことにも、不満を覚えたものでした。

概して、お行儀の良すぎる指揮ぶりだった。それ故に、心がときめかない。私にとっては、そんなふうに言えそうなガラ・コンサートでありました。

ガラ・コンサートなのだから、普段に増して華やかで賑やかに音楽を奏で上げ、そのうえで、「仕掛け」の施されている箇所は面白がって強調しながら、遊び心を表わす。私は、そのように望みます。

(その点、カウンター・テナーの藤木さんによるオルロフスキー公爵では、かなりな茶目っ気が織り込まれていて、楽しませてもらえました。)

と、ここまでは阪さんに厳しいことを書いてきましたが、コルンゴルトの≪死の都≫では、官能性が感じられ、かつ、音楽にしなやかさが備わっていて、感心させられました。また、≪ばらの騎士≫では、折り目の正しさの中から芳醇な音楽が立ち昇ってくるような演奏となっていて、聴き応えがあった。来春のびわ湖オペラは≪ばらの騎士≫であります。その≪ばらの騎士≫への期待を高めてくれる演奏ぶりでありました。

(その前に、今年の11月には≪こうもり≫が上演されることになっています。)

さて、ここからは歌手陣について触れていきましょう。まずは、第1部に登場した歌手から。

大いに感心させられたのは、テノールの宮里さん。リリックでありつつも張りのある美声を駆使しながらの、輝かしい歌唱を繰り広げてくれていました。自らが確信を持ちながらの歌いぶりであり、毅然とした歌だったとも言えそう。マントヴァ公爵も、ドン・カルロも、背筋のピンと伸びた歌いぶりでありました。その≪ドン・カルロ≫の二重唱で相手役のロドリーゴを歌った市川さんは、びわ湖ホール声楽アンサンブルのメンバー(この日は、びわ湖ホール声楽アンサンブルのソロ登録メンバーも出演していましたが、市川さんはソロ登録メンバーではないようです)。その市川さんもまた毅然とした歌いぶりで、宮里さんと充分に伍しての歌唱を聞かせてくれたのには驚かされました。

なお、こちらは第2部での演目になりますが、≪ばらの騎士≫での「テノール歌手のアリア」にも宮里さんが登場。ここでは、第1部でのヴェルディの2曲よりも更に増して輝かしかった。ホールいっぱいに美声が響き渡るといった歌唱。それはもう、圧倒的でありました。しかしながら。

このアリアは、アルフレード・クラウスがアリア集の中に収録してくれた歌唱が、私の耳にこびりついています。そこでのクラウスによる歌唱の、なんと格調の高かったこと。輝かしさの中に、凛とした気品が備わっていた。その歌唱に比べると、宮里さんによる歌は、一本調子に思えてなりませんでした。

もっとも、クラウスと比べると、全ての歌手は見劣りしてしまうと言えましょう。クラウスが≪ばらの騎士≫からのアリアの録音を遺してくれたことに最大限の感謝をするとともに、罪つくりなことをしたものだなと思ってしまいます。

クラウスとの比較を度外視するならば、実に素晴らしい「テノール歌手のアリア」でありました。

宮里さんについてはここまでにいたしまして、次に触れたいのは≪運命の力≫の「神よ、平和を与えたまえ」を歌った船越さん。船越さんは、びわ湖ホール声楽アンサンブルのソロ登録メンバーになります。

このアリアは、テバルディによる歌唱が私の耳にこびりついています。そこでのテバルディは、天使のように清らかにして、風格豊かで、情感の籠った歌唱を聞かせてくれていた。声のコントロールも抜群で、音楽的な美しさが滲み出ていた。そのテバルディに比肩すると言えば大袈裟なのかもしれませんが、実演で接していたというプラスポイントが加わったことによって、テバルディとの比較ということが私の頭から離れて聴き入ったものでした。

船越さんによる歌唱は、まずもって声のコントロールが見事でありました。清澄な響きをベースとして、抒情性が豊かで、滑らかな歌いぶりを披露しながら、歌のフォルムが崩れない。弱音による高音も、澄んでいて、かつ、不安定さが全くない。そのような歌いぶりによって、清らかで、敬虔な音楽世界を描き上げてくれていた。最後に音楽が昂揚する箇所で、ドラマティックな感興が不足していたところのが少し残念でありましたが(ここにきて、テバルディとの比較が私の頭の中にもたげてきた)、素晴らしい歌唱でありました。

第1部で登場した歌手、残りはあと一人。ヴェルディとワーグナーを1曲ずつ歌ったバリトンの青山さんになります。

≪タンホイザー≫の大行進曲で、私の中でこのコンサートへのエンジンが掛かるかと思いきや、出鼻をくじかれていました。その直後に登場して、≪ラ・トラヴィアータ≫からの「プロヴァンスの海と陸」を歌った青山さんは、ちょっと分が悪かったように思えます。その分を差し引かなければならないでしょう。それでも、青山さんによるジョルジュ・ジェルモンは、私にはあまり響かなかった。もともと、このアリアは単調さが気になるところなのではあります。とってつけた感の拭えないアリア。その「とってつけた感」が払拭できずにいた。オペラの全曲公演ではなく、ガラ・コンサートなのだから、そのような「とってつけた感」をかなぐり捨てて、このアリアに織り込まれている旋律美を楽しめば良いものを、まだ「ガラ気分」になれていなかったのも、災いしたのでしょう。と言いながら、青山さんの歌には、イタリアのカンタービレに不足していたようにも思えたものでした。声がくぐもっていて、今一つストレートに音楽が響いてこなかったところも残念でありました。

その印象を引きずって≪マイスタージンガー≫でのザックスに臨んだため、こちらの歌も、私にはあまり響かなかった。半年前にびわ湖ホールで青山さんによるザックスを聴いており、そのときには、威厳がありつつも、あまり押し付けがましさがなく暖かみのあるザックスだと感じ入ったのですが、そのような思いに至ることはありませんでした。

こちらは第2部で歌われたものになりますが、≪死の都≫でのアリアでは、暖かみの感じられる歌いぶりを披露してくれていて、青山さんの美質が刻まれた歌に感心させられたものでした。

続きましては、第2部から登場した歌手について。

異色だったのは、カウンターテナーの藤木さんによって歌われた、メゾソプラノのための諸作でありました。

≪こうもり≫のオルロフスキー公爵は、C・クライバーが1975,76年にセッション録音した際に起用されたカウンターテナーのレブロフによる歌唱を彷彿させるもの。オルロフスキー公爵は、ロシアの富豪で金に糸目をつけずに放蕩を尽くすことに生き甲斐を抱いている「変わり者」。ある種、得体の知れない「奇人」あるいは「怪人」と言えそうで、カウンターテナーによって歌われると、そのような性格が引き立ち、クライバー盤でのレブロフがそのことを如実に表してくれていました。藤木さんによるオルロフスキーもまた同様。異様な面白さを備えたオルロフスキーでありました。

なお、レブロフによる歌唱は、しわがれ声によって歌われたものといったところでありましたが、藤木さんの声にはしわがれた感じがしなかった。その代わりに、妖艶であり、かつ、男女の差を超越した中性的なものが備わっていた。そのことが、オルロフスキーの「怪人ぶり」をレブロフ以上に際立たせてくれていたようにも思えたものでした。

面白かったのは、藤木さんはこのアリアの中に、ガラ・コンサートならではの「遊び」を織り込んでいた点。歌の途中で、指揮をしている阪さんに対して「シャンパンはお好きですか?」(だったと思います。あるいは「シャンパン飲みますか?」だったかもしれない)と日本語で問いかけながらシャンパンを差し向けたり、「11月19日には≪こうもり≫が上演され、チケットはまだ少しだけ残っています」と日本語で聴衆に語りかけたりしたのであります。これには、聴衆から笑いが起きました。ちなみに、前者での阪さんへの問いかけに、阪さんは何がしかの返事をしたようですが、声が小さくて私の耳には言っていることがハッキリと届かなかった。藤木さんと阪さんの温度差を感じたものでした。

藤木さんの、このような「遊び」、良いですよね。

その11月19日の≪こうもり≫でも、藤木さんがオルロフスキーを演じることになっています。今から楽しみです。

ところが。

≪フィガロの結婚≫のケルビーノになると、様相は一転しました。と言いますか、藤木さんによる歌いぶりに変化はないのですが、その「怪人的」な歌いぶりによって、ケルビーノが何だか穢らわしく感じられた。中性的な性格が(ケルビーノは、まだ大人になりきっていない青年のため、中性的であることには違いないのですが)歪んで描き出されていたように思えてならなかった。ケルビーノの純朴な性格が消え、妖艶なものとなっていた。そう、実にケルビーノらしからぬケルビーノになっていたのであります。

ケルビーノは、「おませ」で、早熟の青年と言え、そのような側面を表わしたのだとすればこれも一つの表現方法なのかもしれませんが、私には行き過ぎに思えたものであります。

更には、「恋とはどんなものかしら」では、走りぎみになっていて、落ち着きの無さが感じられもした。ひょっとしたら、ケルビーノの焦燥感を表わしたかったのかもしれないのですが、焦燥感と「走る」こととは、全く異なると言いたい。拍節感を維持したうえで、音楽に「焦り」を加えて欲しいところであります。

そんなケルビーノでも、スザンナとの短い二重唱では、あまり違和感がありませんでした。それは、この、普段はスポットが当たらない二重唱をピックアップしてくれたことへの驚きと喜び(そして、ガラで採り上げても、キラリと光る魅力を湛えていることが実感できた)と、ここでのメインはスザンナであること、更には、大半がスザンナの声と重なり合っての歌であったが故の、違和感の無さだったのでしょう。

ケルビーノで抱いた違和感は、≪ばらの騎士≫でのオクタヴィアンにも持続されました。妙に艶めかしいオクタヴィアンになっていた。そして、不純なものに思えた。カウンターテナーによる歌唱が、全てピュアでなくなるということは言えないでしょう。例えば、カウンターテナーの走りと位置付けることができ、クイケンが録音したグルックの≪オルフェオとエウリディーチェ≫でオルフェオに起用されたヤーコプスによる歌唱は、清澄なものでありました。藤木さんによるケルビーノやオクタヴィアンで感じられた艶めかしさは、藤木さんの声質ゆえなのでありましょう。

ちなみに、来年3月にびわ湖ホールで上演される≪ばらの騎士≫では、メゾソプラノがオクタヴィアンを歌うことが発表されています。

随分と長くなってしまいました。ここから先は、少し話を早めるようにいたしましょう。

続いて触れたいのは、≪死の都≫、≪フィガロの結婚≫、≪ばらの騎士≫に登場し、第2部のステージを支えた歌手と呼べそうな石橋さん。スザンナやゾフィーに相応しい、キュートな歌いぶり。しかも、率直さが感じられた。実に好ましい歌を披露してくれていました。

続きましては澤畑さんですが、≪フィガロの結婚≫の第3幕で歌われる伯爵夫人のアリアは、この日のガラ・コンサートの中では、最もシリアスで、最も複雑な感情が織り込まれたナンバーだったと言えましょう。このアリアばかりは、お祭り気分で聴くことはできない。それだけに、とても難しい歌唱が求められたと思われます。前半部分は、感興のノリが今一つで、歌いぶりにぎこちなさが感じられ、このアリアに籠められている情感にも不足があるように思えたのですが、後半で音楽に華やかさが加わってからは、歌が滑らかになった。歌から風格のようなものが滲み出てもいた。日本の声楽界を長きにわたって支えてきた一人としての貫禄が、充分に窺える歌唱でありました。≪ばらの騎士≫での元帥夫人では、そのような難しさとは無縁。風格タップリな歌いぶりでありました。

≪死の都≫でのテノール役のパウルを歌った山本さんも、びわ湖ホール声楽アンサンブルのソロ登録メンバー。癖のない率直な歌いぶりで、かつ、適度に甘美でもあって、好ましい歌でありました。びわ湖ホール声楽アンサンブルのメンバーのレベルの高さに驚かされたガラ・コンサートでもありました。

合唱は、総勢30人程度。人数は決して多くありませんが、力強さや輝かしさが備わっていて、充分に分厚くもあって、これまた、びわ湖ホール声楽アンサンブルの充実ぶりに感心させられました。

アンコールは、≪こうもり≫から「シャンパンを讃える歌」。すなわち、≪こうもり≫で幕を開けた後半が≪こうもり≫で閉じられる、という塩梅になっていたのであります。

3節から成るこのナンバーを、8人のソリスト達が順繰りに歌っていき、合唱がそこに花を添える、といったアンコールになっていました。まずは第1節の前半を澤畑さんが歌い、後半を藤木さんが引き継ぐ、といった格好。船越さんが歌うフレーズは短くされていて、山本さんと市川さんは短く、かつ2人で同時に歌うという形が採られていたりして、ゲストで呼ばれたソリストと、びわ湖ホール声楽アンサンブルのメンバーとのウェイトにも配慮がなされていたように見受けられました。

このナンバー、≪こうもり≫の本編においては、第2幕で歌われる場面では、オルロフスキー、アデーレ、アイゼンシュタインの順番で歌われ、第3幕の幕尻ではロザリンデによって歌われます。同じフレーズを4人がそれぞれソロで歌うということで、ちょっとした歌合戦の様相を呈することとなる。私などは、例えば、「おお、アデーレとアイゼンシュタインの歌いぶりが良かったな」と、ついつい品定めをしてしまいます。それからすると、この日の「シャンパンを讃える歌」では、船越さんと藤木さんに魅了されたものでした。

このアンコールは、ガラ・コンサートらしい華やかさに包まれていて、大いに満足。最後の最後で、文句なしにガラの楽しさを堪能でき、満ち足りた気分で会場を後にしたのでした。