兵庫県立芸術文化センターでの佐渡裕さんプロデュースオペラ2023、≪ドン・ジョヴァンニ≫(7/22公演)を観劇して

昨日(7/22)もまた、兵庫県立芸術文化センターで佐渡裕さんプロデュースの≪ドン・ジョヴァンニ≫を観劇してきました。この日は、マゼットを除いた役を外国人歌手が務めるキャスト。このキャストによる上演の最終日になります。

7/17に観劇したオール日本人キャストによる公演が素晴らしかっただけに、この日も≪ドン・ジョヴァンニ≫の魅力を心行くまで味わうことのできる公演になるであろうと心をときめかしながら、更には、7/17のキャストとの違いはどんななのだろうかという興味を抱きながら、会場に向かったものでした。

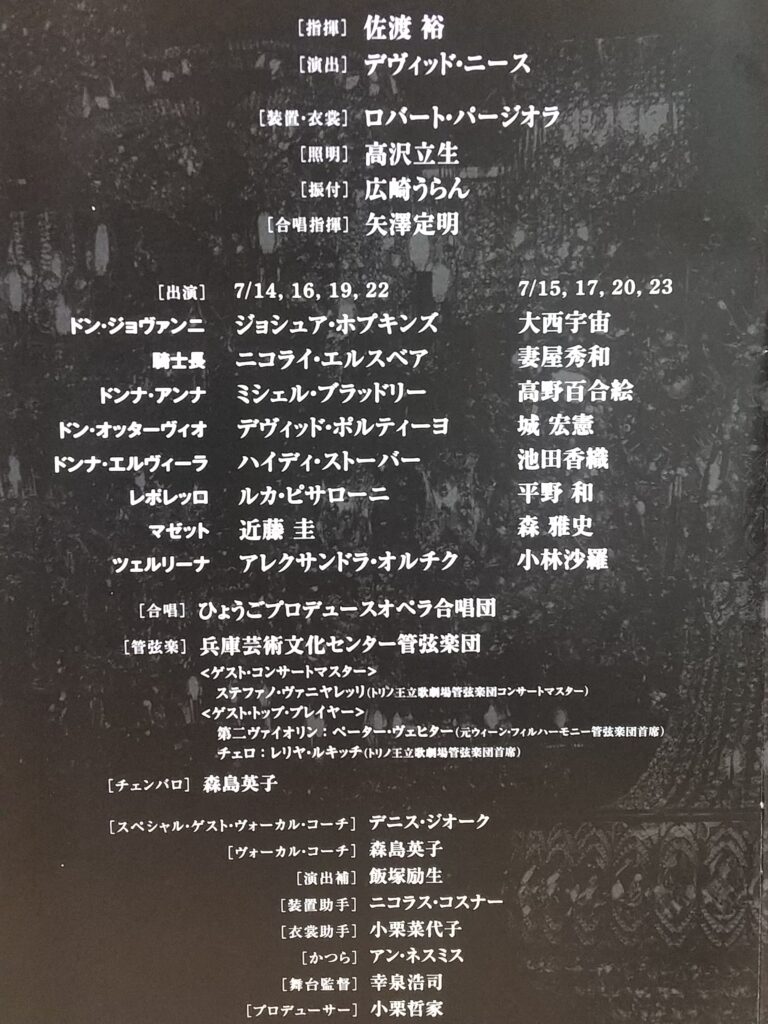

なお、キャストについては、プログラム冊子のキャスト表の写真を添付いたしますので、そちらをご覧ください。

この日の歌手陣で最も惹かれたのは、ストーバーによるドンナ・エルヴィーラ。ストーバーは、7/20のオール日本人キャストの公演でも池田さんの代役で出演したそうで、7/19,20,22と、4日間のうちに3回歌うというハードなスケジュールになっていたのですが、声の疲れは全く感じられなかった。むしろ、頗る滑らかな歌いぶりでありました。

プログラム冊子に記載されているプロフィールによると、ストーバーは、≪魔笛≫のパミーナや≪コジ・ファン・トゥッテ≫のデスピーナ、≪ヘンゼルとグレーテル≫のグレーテル、≪カルメン≫のミカエラ、≪仮面舞踏会≫のオスカル、≪ラ・ボエーム≫のムゼッタといった、リリカルな役や、スーブレット(小間使いや、キビキビとした機転の利く役回り)寄りの役を、レパートリーの中心に据えているよう。そこへゆくと、ドンナ・エルヴィーラは、ちょっと異質なレパートリーだと言えましょう。しかしながら、誠に立派な歌でありました。

なるほど、ドンナ・エルヴィーラらしく、怒りに満ちた歌唱を随所で聞かせてくれているのだが、決してヒステリックにならない。むしろ、気高さが感じられました。ドン・オッターヴィオとドンナ・アンナの2人は、彼女の第一印象を「なんて気品のある方なのでしょう」と語っていますが、ドンナ・エルヴィーラの気高さを、しっかりと描き出してくれていた。

しかも、第1幕での第9曲の四重唱(ドン・オッターヴィオとドンナ・アンナに対して、ドン・ジョヴァンニとドンナ・エルヴィーラの双方が「気の狂った女」「この不実な男を信用しないで」とやり合う四重唱)の中で、ストーバーはかなり声を荒げながら怒気を強めた箇所があった。それは、「えっ、ここで声を荒げる!?」と言いたくなる箇所でのことで、私としては不意打ちを掛けられた格好となり、今となっては明確に特定しづらいのですが、”Le tue colpe ed il mio stato voglio a tutti palesar.(あなたの罪状も私の立場も、すべて皆さんに明白にしてやるわ)”と歌ったところだったかもしれません。その表情は、ちょっとオキャンな感じがした。それがまた、ドンナ・エルヴィーラの自尊心の現れであるとともに、揺れ動く女心がこの箇所に乗せられていたようで、インパクト大だったのであります。もっと言えば、恋に苦しむ女心ならではの愛嬌のようなものを垣間見た思いをした。このオキャンな雰囲気は、スーブレット役を得意としているストーバーの真骨頂だったのかもしれません。そのスーブレット的な要素が、ドンナ・エルヴィーラの性格に齟齬をきたしておらず、更には、音楽的にも浮いた表現になっていなかったのが、驚きであり、ストーバーの懐の深さや、音楽性の豊かさの現れだったにも思えたものでした。

更に言えば、全編を通じて、ドンナ・エルヴィーラの恋の苦悩や、真摯で必死な様や、といったものが、丁寧に、かつ、的確に描き上げられていました。

第2幕のアリアでは、コロラトゥーラの技巧は見事であり、折り目正しく、かつ、ドラマティックに、抑揚タップリに歌い上げられていて、そこには、意志の強さが感じられもした。

ストーバーは、1978年にアメリカに生まれており、2008年にオペラデビューを果たしていて、中堅と呼ぶよりも、既にベテランの域に達していると言えましょうが、これが初来日とのこと。気になる歌手がまた一人、目の前に現れたといったところであります。

続いて触れたいのは、ドン・ジョヴァンニを歌ったホプキンズ。

存在感で言えば、大西さんのほうが強烈だったかもしれません。大西さんと異なり、バスによるドン・ジョヴァンニではなく、バリトンによるドン・ジョヴァンニ。そのことにもよるのでしょう、このオペラにおける「重し」としては、大西さんの方に軍配を上げたい。ちなみにホプキンズは、2022-23年シーズン、メトロポリタン歌劇場に≪愛の妙薬≫のベルコーレや≪魔笛≫のパパゲーノで出演しているようです。

ホプキンズの声は、重みがあるというよりも、明るくて、軽やか。そのうえで、威勢の良さも十分。「気の良いあんちゃん」的なドン・ジョヴァンニだったと言えましょう。しかも、「アッケラカンとした色気」(決して、ネチネチとした色気ではない)のようなものが感じられもした。第2幕の「セレナード」では、大西さんのように恣意的な表情を加えることはなく、率直な歌いぶりとなっていたのも、私には好ましかった。

好演だったと思います。

続きましては、ドン・オッターヴィオに扮したポルティーヨ。凛としていて、スタイリッシュでありつつ、甘美でもあって、見事な、そして、魅力的なドン・オッターヴィオでありました。

しかも、第2幕のアリアの後半は、コロラトゥーラの技法が組み込まれていて難易度が高いはずなのですが、ポルティーヨの歌を聴いていると、難しさが感じられない。技巧が怪しいと、難所に差し掛かったところで如何にも難しげに聞こえてしまうことが多々ある中で、ポルティーヨの歌には、そのような不安が全くなかったのには感心させられました。

レポレッロを歌ったピサローニは、この日のキャスト中で、最もインターナショナルな知名度の高い歌手だったのではないでしょうか。2015年の年末、ベルリン国立歌劇場(この当時、リンデン通りに面している劇場は改修中で、シラー劇場での上演でありました)で観た≪ドン・ジョヴァンニ≫でも、レポレッロを歌っていました。ちなみに、この公演では、ドンナ・エルヴィーラを歌ったレッシュマンが、潤いのある声を駆使して、細やかに歌い上げながら、スケールの大きな歌を聞かせてくれて、圧巻でありました。

さて、西宮でのこの日のピサローニによるレポレッロはと言いますと、堂々たるものでありました。芸達者でもあった。ドン・ジョヴァンニと入れ替わり、声音を似せて歌う場面などは、まさに板に付いていました。更には、全体的に声に伸びがあった。

しかしながら、少々、策に溺れ過ぎていて、老獪なレポレッロだったようにも思えたものでした。その象徴が、「カタログの歌」だったと言いたい。策士のような表情がそこここに見られ、私の趣味ではありませんでした。

残る男声陣の2人、騎士長とマゼットは、ともに見事でありました。

エルスベアによる騎士長は、大音声による貫禄タップリなもの。声に拡がりがあり、かつ、深々としていて、しかも、真っ直ぐに伸びてくる声をしていた。なんとも立派な騎士長でありました。

唯一の日本人ソリストでありました近藤さんによるマゼットも、安定感のある歌いぶり。得てして、全体の中で埋没しがちなマゼットでありますが、しっかりとした存在感を放ってくれていました。

さて、問題は、ブラッドリーによるドンナ・アンナであります。

ブラッドリーは、アイーダやトスカを持ち役にしているよう。そのことが理解できる、ドラマティックな歌いぶりでありました。最初のうちは、そのドラマティックな歌いぶりに破綻はなく、求心力の強さを生んでいた。

しかしながら、第1幕のアリアで、ついに綻びが出た、といった感じ。このアリアは、高音域が頻繁に出てくるのですが、その発声がかなり苦し気で、これには参ってしまいました。

アリアが終わると、大きな破綻もなく、しっかりと声をコントロールしてゆくのですが、第2幕のアリアの後半での超絶技巧が織り込まれた箇所ではまた、歌をコントロールし切れなくなる。

ブラッドリーに、この役は相応しくなかったと言いたい。

歌手陣の最後は、ゼルリーナを歌ったオルチク。7/17の回にも書きましたように、この公演では、ツェルリーナではなく、ウィーン風にゼルリーナと発音させています。

ゼルリーナとしては、かなり異質な歌いぶりでありました。と言いますのも、スーブレット役としての魅力に乏しかった。特に、最初の登場シーンとなる村人との輪舞でのインパクトは、小林さんと比ぶるまでもなく、機敏さに欠け、のっそりとした感じ。小林さんによる溌溂とした登場シーンが懐かしく思えたものでした。

その後も、ゼルリーナらしく屈託なく振舞うといった雰囲気が薄かった。残念なゼルリーナでありました。

佐渡さんによる音楽づくりは、7/17の公演で感じたとおり、勢いのあるものとなっていました。しかしながら、ちょっと雑なような気もした。細部の仕上げが、丹念とは言い難いようにも思えた。更に言えば、オーケストラの響きや質感に、ザラザラとしたものが感じられた。フォルテやスフォルツァンドの音が、硬すぎて、潤いに乏しいようにも思えた。

これらは、7/17に聴いたときにも感じられたのですが、2回目の観劇となると、その辺りが一層気になり始めた、というところでしょうか。モーツァルトの音楽の場合、特に、気になってしまいます。

縷々書いてきましたが、全体的には、とてもレベルの高い公演だったと思えます。そして、≪ドン・ジョヴァンニ≫の魅力を堪能することができた。

何から何までが満足のいくオペラ公演というものには、そうそう巡り会うことができない。それがまた、オペラなのであります。