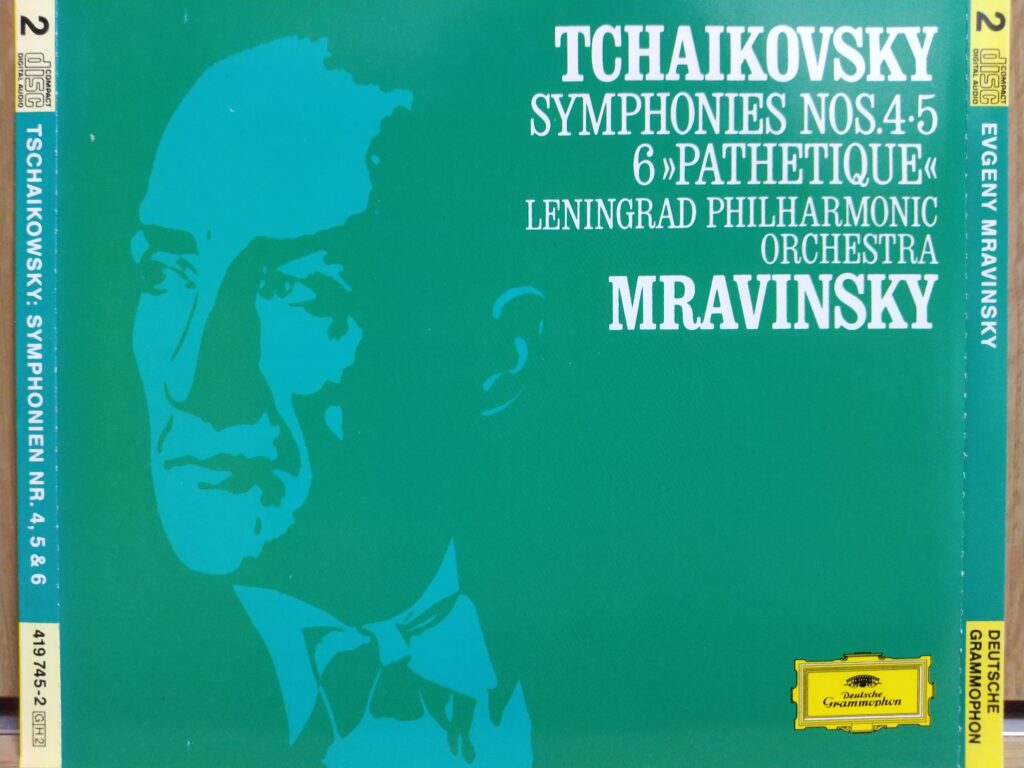

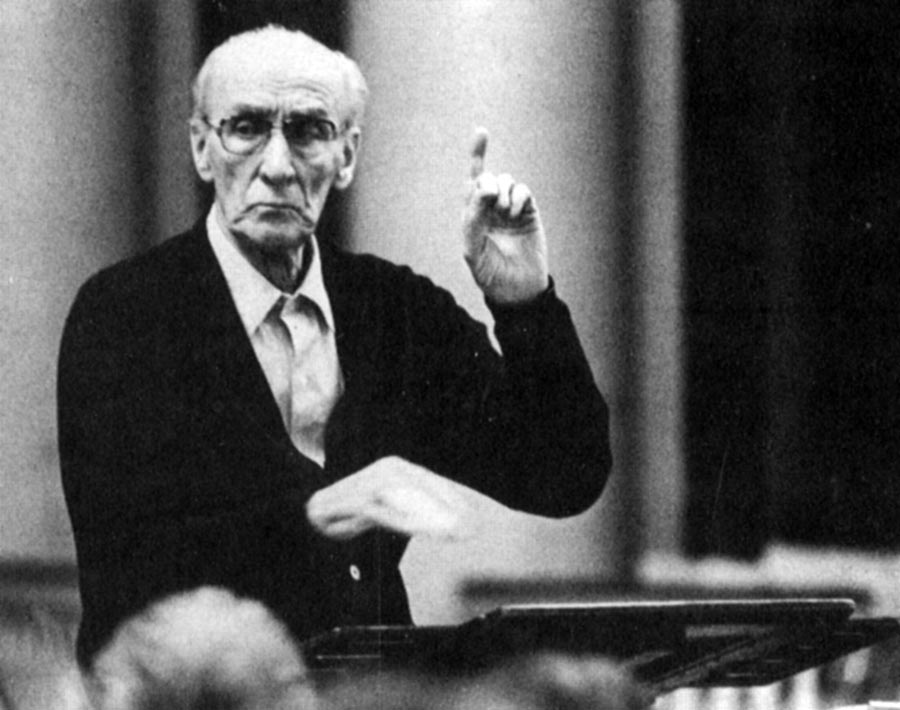

ムラヴィンスキー&レニングラード・フィルによるチャイコフスキーの交響曲第4番を聴いて

ムラヴィンスキー&レニングラード・フィルによるチャイコフスキーの交響曲第4番(1960年録音)を聴いてみました。

これは、ムラヴィンスキー&レニングラード・フィルのコンビが1960年の秋にヨーロッパへ楽旅に出たときにセッション録音されたチャイコフスキーの後期3大交響曲集に含まれているもの。このセットは、夥しい数の音盤が出されているチャイコフスキーの後期3大交響曲集の中でも、極めつけの演奏の一つとして多くの音楽愛好家から支持され続けていると言えましょう。個人的にも、チャイコフスキーの後期3大交響曲集において、このセットは別格的な存在となっています。そのような中でも、第4番の演奏での完成度は、ずば抜けていると思えてなりません。

ここでの第4番の演奏はと言えば、毅然としていて、頗る凝縮度が高くて、かつ、客観性の高いものだと言いたい。頗る克明でもあります。それでいて、押し出しが強く、凄絶でもある。アンサンブルは鉄壁で、細部まで丹念に磨き上げられている。しかも、隅々にまで血が通っている。ドライなようでいて決してドライではなく、熱くてロマンティシズムに溢れている。堅固でいて、しなやかでもある。

冒頭のファンファーレでは、決然とした音楽が鳴り響いています。そして、キリっとしていて、誠に凛々しい。そのファンファーレを受けて打ち鳴らされる13小節目と15小節目の8分音符の、なんと鮮烈なこと。この部分を聴いただけでも、その凄絶さに身震いしてしまいます。

主部に入ると、暗澹とした音楽が奏でられます。それでいて、ここでの演奏は、内に秘めた熱量が大きく、骨格の太い音楽となっている。音量が膨れ上がると、エネルギッシュにしてドラマティックな音楽が掻き鳴らされることとなる。

特筆すべきは、主題提示部が終わろうとしている169小節目からの、4本のホルンがユニゾンで奏でる旋律。広大な世界が出現し、輝かしい光が注いでいつつも、音楽が外に拡散されるのではなく内側に凝縮されるようで、切迫感を伴った音楽となっている。このような音楽は、ムラヴィンスキー以外には成し得ないものだと言えましょう。更には、展開部の後半での厳粛にして激情的な演奏ぶりは、壮絶を極めています。そして、再現部に入る直前、283小節目の最後の拍から、弦楽器によって第1主題の断片が鳴らされる箇所の入りの鋭いアタックは、聴き手の胸を深くえぐるものとなっていて、これも極めて凄絶なものとなっている。

この第4番の演奏の完成度をずば抜けていると表現したのは、第1楽章でのこれらの演奏ぶりに依るところが大きい。

第2楽章は、悲哀に満ちた旋律をたっぷり歌い込んでいる演奏となっています。それでいて、なよなよしておらずに毅然としていて、逞しくて強靭な演奏ぶりが示されている。中間部で強奏される箇所は、煽情的でありつつも壮大な音楽となっている。

第3楽章での演奏は、誠にクリアなもの。音の粒や、フレーズの輪郭線が、クッキリとしている。そして、躍動感に溢れている。このことは、木管楽器がおどけて入ってきても、金管楽器が行進曲風に小気味よく入ってきても、変わらない。

最終楽章は、堰を切ったように開始されます。その様は、誠に鮮烈。オーケストラが束になって驀進するような趣きがあり、聴いていて身の毛がよだつ。しかも、ドラマティックで、エネルギーが外に向かって放射されていながらも、音楽が拡散することはなく、凝縮度の高さが備わっている。コーダに入ると、音楽の前進力は更に増し、周りを蹴散らしながら進んでゆくかのようですが、粗さは全くない。凄絶でいて、整然としている演奏。不純物が一切含まれていない演奏。そのような演奏ぶりによって、音楽を煽りに煽りながら、輝かしいクライマックスが築き上げられる。

いやはや、これはもう、全編を通じて神業によって成し得られていると言いたくなる、途方もないほどに素晴らしい演奏であります。