佐渡裕さん&兵庫芸術文化センター管による演奏会(ガーシュイン&バルトーク)の最終日を聴いて

今日は、佐渡裕さん&兵庫芸術文化センター管(通称:PACオケ)による演奏会を聴いてきました。演目は、下記の2曲。

●ガーシュイン ピアノ協奏曲(独奏:上原ひろみさん)

●バルトーク ≪管弦楽のための協奏曲≫

ガーシュインとバルトークの作品を取り合わせた2曲プロ。スッキリとしていると言いますか、潔いプログラムだな、とも思えたものでした。

3日連続のバルトークの実演、なおかつ、2日連続でアメリカ人作曲家による実演に接するという、ちょっと珍しいコンサート通いとなっています。

佐渡さんによるアメリカ音楽と言えば、2022年5月のPACオケとの演奏会でコープランドのクラリネット協奏曲とバーンスタインの≪プレリュード、フーガとリフス≫を聴いています。それは、演奏する側も、聴く側も、楽しさ満載の演奏となっていました。音楽する上での「運動神経の良さ」のようなものが如実に現れていたとも思えた。特に、バーンスタインの≪プレリュード、フーガとリフス≫では、佐渡さんの美質が、これでもかと言うほどに迸り出たものになっていたと感じられたものでした。そのような佐渡さんが、今日はガーシュインを演奏する。なんとも楽しみでありました。

しかも、そのガーシュインのピアノ協奏曲を、ジャズ・ピアニストの上原ひろみさんが独奏を務めるというのも、本日の目玉の一つと言えるのではないでしょうか。そのことも含めて、期待が大いに高まったものであります。なお、意外ながらも上原さんがこの曲を弾くのは今回が初めてだそうです。≪ラプソディ・イン・ブルー≫は何度も演奏しているのだが、ピアノ協奏曲を弾くは初めてとのこと。そのような機会に居合わせることができたのも、嬉しい限りであります。

一方のバルトークは、この作曲家ならではのシリアスな性格を、どこまで引き出してくれることになるのでしょうか。こちらも、とても気になるところでありました。

さて、余談になりますが、佐渡さんによるプレトークについて、少し触れたいと思います。約10分間のプレトークありましたが、そこでの佐渡さんの話しぶりが、ボソボソとつぶやくようなことが多くて、よく聞き取れない。佐渡さん、以前からこんな話し方をしていたでしょうか?

聞き手にシッカリと自分の気持ちを伝えたい、といった意志の薄い話しぶりだったなと、訝しく思えたものでした。覇気が感じられもしなかった。話しの内容はともかく、モヤモヤするプレトークでありました。

前置きはこのくらいにしまして、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致します。

まずは前半のガーシュインからですが、何と言いましても上原さんが素晴らしかった。いや、凄かったと書いたほうが相応しいでしょう。

とにもかくにも、第3楽章でのカデンツァが壮絶でありました。おそらく、カデンツァの終わり方だけを約束しておいて、即興で弾いていたのでしょう。かなり発想の豊かな、そして、起伏に富んだカデンツァでありました。

そのカデンツァの中身は、まさにジャズピアニストによるもの、といった音楽になっていました。躍動感や、感情の爆発や、リズムの不規則な進行によるザワメキや、劇性や、と言ったようなものがないまぜになって、複雑にして闊達な音楽世界が生き生きと表されていたのであります。頗るダイナミックであり、しばしば、立ち上がりかけながら弾いてもいた。乗りに乗った演奏ぶりだ、と言えば良いのでしょうが、そのような表現を遥かに超えたところに達していた凄みが滲み出ていたと言いたい。

上原さんの面目躍如たる、圧倒的な存在感を備えたカデンツァでありました。

そのカデンツァに至るまでも、なかなかに興味深い演奏でありました。

ジャズピアニストは、クラシックを専門とするピアニストに比べると、音色のニュアンスの変化に乏しく、音楽が一本調子に陥りやすい、といったところがあると思え、私個人としては違和感を覚え、かつ、不満を感じてしまいます。その点では、上原さんによるピアノも、それに近いものがありました。なるほど、音量をスッとすぼめ、そのことによって音楽が柔らかみを帯びる、といったことは多かった。その頻度は、他のジャズピアニスト(例えば、小曽根さん)よりも多く、より円滑に行われていて、かつ、その響きの落差は大きく、違和感や不満は小さかったと言うべきかもしれません。とは言うものの、生粋のクラシックのピアニストに比べると、そのニュアンスの変化は、さほど大きくなかった。

そのような中にも、この作品が時折見せてくれる「気だるさ」といったものがシッカリと出ていたのは、流石だと言えましょう。上原さんの音楽センスの高さ故なのでありましょうか。

また、第2楽章では、意識的に硬質な響きで弾いていって、音の粒をクッキリとさせていたように思え、それがまた、なんとも面白かった。

とは言うものの、やはり白眉は最終楽章でありました。カデンツァに限らず、活力に満ちていて、リズム感が抜群でもあった。疾駆感が高くもあった。そんなこんなによって、頗る痛快な音楽になっていたのであります。

また、これは全曲を通じて言えることなのですが、ジャズの面白みであります、強拍が意表を衝いたところに現れる、といった点が強調されていたのも、流石でありました。それがまた、板についていて、説得力の強い演奏を生むことになっていたと思えてなりませんでした。

そのような上原さんをサポートする佐渡さんも、活力に満ちた音楽づくりによって、上原さんをシッカリと支えていました。3年半ほど前のコープランドとバーンスタインでも感じられた「運動神経の良さ」が滲み出てもいた。乗りの良さがあって、雰囲気豊かなガーシュイン演奏が展開されてもいた。

こちらもまた、佐渡さんの面目躍如たる演奏ぶりだったと言えましょう。

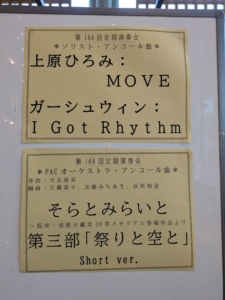

さて、ソリストアンコールですが、上原さんの自作と、ガーシュインの2曲が演奏されました。自作のほうは、オケと共に演奏される作品、ガーシュインはピアノ独奏の作品。

このアンコールでも、ピアノ協奏曲の最終楽章でのカデンツァの空気が色濃く残っていて、ジャズの世界に聴衆を引き込みながらの圧倒的な演奏が展開されていました。強拍が意表を衝く箇所に付けられてゆく面白みが満載だったとも言いたい。

また、こちらでも、椅子からしばしば立ち上がりながらのノリノリな演奏が繰り広げられていました。更には、自作のほうでは、ピアノの弦に手を伸ばして、指で爪弾いたり、打鍵による弦の振動を手で押さえたり、といった、ユニークな奏法を加えてもいました。

なお、ガーシュインのほうは、かなりアドリブを加えていたのではないでしょうか。何者かに取り憑かれたかのように、妖しい音楽を奏で上げていたのでありました。

自作は、10分近かったでしょうか。ガーシュインも、5分以上かかっていたと思います。本日は2曲プロでしたが、実質は4曲プロになっていた、というふうに思えるほどの、ボリューム感のある、そして聴き応え十分なソリストアンコールでありました。それとともに、上原さんワールドに酔いしれた、見事なアンコールでありました。

ここからは、メインのバルトークについて。

熱演でありました。懸念された、この作品に籠められているシリアスで真摯な態度も、シッカリと表されていたように思えました。それは特に、第3楽章のエレジーにおいて顕著だったと言いたい。音楽から嗚咽が聞こえてくるような切実な表現が施されていました。そのうえで、ヴァイオリン群がオールダウンの弓で弾いてゆく箇所(98小節目)が、もう少し圧力の掛かった音が鳴り響いていれば、この箇所はもっと心を打つ音楽になっていたのでありましょうが。とは言うものの、一定の圧力の強さはシッカリと備わっていました。

もう1点、ちょっと気になった箇所を書くと、第1楽章の真ん中を少し過ぎた辺りで2番ハープがジャガジャガジャガと爪弾く箇所(438,9小節目)がありますが、ここを目立たせようとする気持ちはよく解るものの、あまりに強調し過ぎていて、美観を損ねていたと言わざるを得ない。佐渡さん、大袈裟に過ぎて、ちょっとセンスが無いですよ、と言いたくなる瞬間でありました。

また、佐渡さんの演奏からしばしば感じられる、音楽が無為に流れてしまっている、といった印象を受けることも、時折ありました。それは、ほんの些細なことではあるのですが、もっと音楽が生き生きと呼吸して欲しい、と思えながらも、さっさと進んでゆく、といったふうになっているのであります。

とは言うものの、総じて、音楽からバイタリティが感じられました。この辺りは、佐渡さんの音楽づくりがツボに嵌った際の美質だと言えましょう。

そのうえで、最終楽章でのエンディングなどは、昂揚感の高い音楽が奏で上げられていた。それは、見せかけの昂揚ではなく、真実味を伴った昂揚だったと言いたい。終演すると、一部の聴衆が熱狂的に沸いていましたが、そのような反応も理解できる演奏でありました。であるからこそ、冒頭に「熱演だった」と書いたのであります。

なお、PACオケの面々は、大健闘だったと言いたい。この難曲を、全く破綻なく演奏していたのであります。

なるほど、例えば第2楽章の「対の遊び」では、もう少し細かなニュアンス付け(それは、軽妙さであったり、おどけた表情を施したり、音楽の流れをもっと滑らかなものにしたり、といった類のもの)が為されても良かったのでは、とも思われたのですが、それは、世界の第一級のオケでも、そうは容易なことではないでしょう。また、オケとしてのマスの力強さ(それは、オケが束になって聴く者を圧倒するような力強さ)があっても良かったのでは、とも思われました。この2点については、つい2ヶ月前に実演で聴いたばかりのマケラ&コンセルトヘボウによる演奏から受けた感銘と比較において感じられたものなのですが、その比較はあまりに酷なことでありましょう。

(とは言いつつも、そのような要素が加わることによって、「管弦楽のための協奏曲」と呼ぶに相応しい音楽になると思われるのですが。)

そのようなことを感じつつも、繰り返しになりますが、PACオケ、大健闘していたと思います。

さて、アンコールとして、昨年の1月の定期演奏会で演奏された作品の一部が演奏されました。

それは、阪神・淡路大震災から30年が経過したことへのメモリアル演奏会で、メインはマーラーの≪千人の交響曲≫でありました。今回も、1月開催の、震災の月に催される演奏会だということで、この曲をアンコールで演奏したのでしょう。そのような意義を持たせてのアンコールでありました。

その音楽は、祭りを題材に取ったもので、賑々しく、かつ、平易なもの。そのために、バルトークの作品と並べられると、俗っぽくて、底が浅くて、陳腐なものに思えてなりませんでした。

佐渡さんは、ベートーヴェンの第九の後に≪すみれの花咲く頃≫をアンコールで演奏しており、何と言いましょうか、演奏会としてのバランスをグチャグチャにしてしまった、といった印象を、私は抱きました。今回もまた、同じような思いを抱いたものでした。

1月に、この曲を演奏するのだという佐渡さんの意志は、解らないでもないのですが、無くもがななアンコールだったと言いたい。

これは、何も、高尚な音楽を期待する、などといったことを言っているのではなく、場所や、全体との取り合わせを考慮して欲しい、という思いからの印象であります。もっともこの辺りは、演奏者や、聴き手の、好みや、音楽観や、といったものに依るのでありましょうが。