河村尚子さんをソリストに迎えての、ゲッツェル&兵庫芸術文化センター管による演奏会(ブラームスの交響曲第1番 他)の最終日を聴いて

今日は、ゲッツェル&兵庫芸術文化センター管(通称:PACオケ)による演奏会の最終日を聴いてきました。演目は、下記の3曲。

●モーツァルト 交響曲第1番

●ベートーヴェン ピアノ協奏曲第4番(独奏:河村尚子さん)

●ブラームス 交響曲第1番

一昨日の関西フィルの演奏会と同じく、モーツァルト、ベートーヴェン、ブラームスを並べたプログラム。しかも、中プロのベートーヴェンは、ピアノ協奏曲第4番と、同じ作品が採り上げられています。

更に言えば、滅多に採り上げられることのないモーツァルトの交響曲第1番は、およそ10日前の高関健さん&京響による演奏会で聴いたばかり。

そのような演目を指揮するゲッツェルは、1970年にウィーンで生まれた指揮者だそうです。名前を聞くのも初めての指揮者。なお、PACオケには初登場とのこと。

そのようなゲッツェルが、ウィーンに所縁のある3人の作曲家の作品をどのように聞かせてくれるのでしょうか。そこのところが、とても楽しみでありました。

また、ピアノ独奏の河村さんは、ここ2年ほどの間に、メンデルスゾーンとラフマニノフのピアノ協奏曲を聴いたり、プロコフィエフやショパンの作品を弾いたリサイタルに接したりしていますが、いずれの演奏会でも、ケレン味がなくて、かつ、聴き応え十分な演奏を繰り広げてくれています。ベートーヴェンの第4協奏曲は、河村さんの体質に合っていると思われるだけに、きっと素敵な演奏になるのであろうと、こちらにも大きな期待を寄せていました。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致します。

前半の2曲、とても素敵な演奏でありました。

前プロのモーツァルトの1番は、速めのテンポを基調としながらの、溌剌とした演奏ぶりでありました。しかも、キリッとしていて、颯爽としていつつも、弾力性を帯びていた。

冗長で単調になりがちな第2楽章も、抑揚を付けながら描き上げていて、聴き応えがあった。

なお、対向配置が採られていて、そこからも、ゲッツェルの、端正で、かつコントラストのクッキリとした明瞭なフォルムをした音楽を志向する姿勢のようなものが窺えたものでした。

弦楽器のプルトの数は5-4-3-2-1.5。ベートーヴェンの協奏曲では、各パートとも1つずつプルトを増やしていました。

ちなみに、モーツァルトでは、ゲッツェルは指揮棒を持たずに、かつ、指揮台に上がらずに指揮をしていました。そこからは、アットホームで親密な音楽を鳴り響かせよう、といった意図が感じ取れました。

続くベートーヴェンは、何と言いましても、河村さんの独奏が素晴らしかった。

冒頭を分散和音で弾いたり、第2楽章も分散和音で弾いたりしていて、そのことによって、夢幻的な雰囲気が漂ってきました。とは言うものの、その是非は何とも言いようがありませんが、かなり考え抜かれた結果での選択だったのでありましょう。

なお、その分散和音で弾いたことを除いては、恣意的なところが見られない、真摯な演奏ぶりが貫かれていたと言いたい。河村さんならではのケレン味のない演奏が展開されていました。

また、第2楽章では、大半を弱音で奏で上げていました。そのことによって、頗る玄妙な音楽が鳴り響くこととなっていて、興味深かった。

更には、カデンツァでは、広壮な音楽が奏で上げられていた。最終楽章の第2カデンツァなどは、かなり強靭な音楽になっていた。

とは言うものの、総じて、この作品に相応しい、繊細で典雅な音楽づくりでありました。品格の高さのようなものが感じられた。そのうえで、媚びるようなことの一切ない、毅然とした表情を見せてもいたのは、河村さんらしいところだったと言えましょう。

そのような河村さんに対して、ゲッツェルもまた、ケレン味のない演奏ぶりで応えていました。しかも、生き生きとした表情を与えてくれていた。そのようなこともあって、河村さんもきっと、安心してこの作品の音楽世界を描き上げることができたのではないでしょうか。

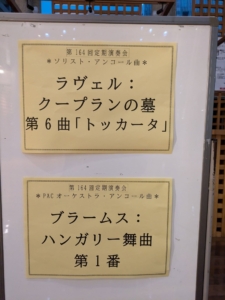

ソリストアンコールは、ラヴェルの≪クープランの墓≫から「トッカータ」。これがまた、圧巻と言える演奏でありました。

色彩感に富んだ演奏になっていた。しかも、速いパッセージを難なく弾きこなしていて、技巧性の高さが鮮やかに示されていた。

その両者が相まって、めくるめく音楽が鳴り響いていました。それはもう、呆気に取られるほどの見事さだったと言いたい。

ここからは、メインのブラームスの1番について。

ちなみに、対向配置を採らずに、アメリカ式の配置。チェロは右側前方に置かれていました。プルトの数は7-6-5-4-3と、更に増強されていました。第1楽章は、リピート無しでの演奏となっていた。

その演奏はと言いますと、端正、かつ、颯爽としていつつ、そのうえで激情的なものとなっていました。速めのテンポを基調としながら、ケレン味なく奏で上げてゆく。潔さの感じられる演奏だったとも言いたい。

その一方で、第1楽章の展開部に入った辺りから、急激に熱を帯び始めたのでした。そして、オケに粘着力が加えられていった。例えば、252小節目からのクレッシェンドとデクレッシェンドが交錯する箇所などは、かなり粘りながら、厚みのある響きを引き出していました。ここの箇所をはじめとして、コンマスの豊嶋泰嗣さんは、ゲッツェルを献身的に支えていきながら、オケを束ねていたと言えるのではないでしょうか。なお、2025年になってからは、定期演奏会では豊嶋さんがコンマスを務めることがほとんど(ひょっとすると、全ての定演?)のようですが、弦楽器の響きがとても艷やかになったと思われます。そして、統制の取れた演奏が繰り広げられるようになったと感じられる。

そのような展開部を経た上での、再現部での熱気や、扇情的な進行ぶりや、凝縮度の高さやは、第1楽章での白眉だったと言いたい。

そんな第1楽章とは対照的に、第2楽章は、抒情性豊かな演奏が繰り広げられてゆく。折り目正しくもあった。そのうえで、音楽がダレることなく、十分に流麗でありつつ、句読点をシッカリと打ってゆくような演奏ぶりとなっていた。

また、豊嶋さんによるコンマスソロは、堅実で、清潔感があって、キリッとした佇まいをしていて、なおかつ、必要十分に艷やかでもありました。大袈裟なところが全くない中で、存在感があり、充実感も備えていた、いぶし銀なコンマスソロだったと言えましょうか。

間奏曲のような性格を持つ第3楽章は、流麗さと小気味良さを兼ね備えた演奏。中間部などでは、必要十分な歌謡性がもたされていた。

最終楽章は、本日のブラームスの1番の演奏の中で、最もドラマティックであり、興奮度の高い演奏になっていました。コーダ部などでは、ゲッツェルは忘我の境地にあったよう。

とは言うものの、最終楽章の主部に入った直後は、これ見よがしに旋律を歌わせるようなことはなく、誇張の無い演奏ぶりが示されていました。テンション抑えめで、端正な音楽が鳴り響いていた。

そこから、徐々にテンションを上げてゆく。279小節目からの、小節の頭が休符になっている箇所などは、頗る激情的であり、音楽が沸騰していた。なお、ここの箇所でも、豊嶋さんの統制ぶりは見事でありました。

その後、再現部での第2主題などは、高らかに、かつ、切々と歌わせてゆく。ここでも、弦楽器群の艷やかな響きは聞きものでありました。

そうやって進んでいった後に、コーダに突入するのですが、ゲッツェルはなかなかアッチェレランドを掛けようとしない。「あれっ」と思わせておいて、最後に急激にアッチェレランドを掛けていったのですが、その掛け方は、かなり荒っぽかった。オケが崩壊してしまうのではないだろうか、と思われるほどに。しかし、ここも、豊嶋さんの統制の賜物なのでしょう、オケは一切乱れることなく、怒涛の勢いでコーダに突入したのであります。しかも、ただ単に快速に押し進めるのではなく、コーダの途中に現れるコラールは、グッとテンポを落として壮麗に奏で上げてゆく。

コーダに入る直前でのアッチェレランド以降は、ゲッツェルのパッションの高さが如実に現れた演奏だったと言えましょう。しかも、タカが外れたような演奏ぶりでありつつも、それが大袈裟なものには思えなかった。ゲッツェルの端正さと、激情のバランスの良さ故なのであり、第1楽章の冒頭から積み上げてきたもの賜物でもあったのだと言いたい。

感情の起伏に富んでいながらも、率直な態度の感じられたブラームスの1番でありました。

オーケストラによるアンコールは、≪ハンガリー舞曲≫第1番。

こちらも、扇情的に奏でる際には思いっ切り扇情的に演奏しつつ、音を潜めて玄妙な表情を与えたりして、起伏に富んだ演奏ぶりになっていました。しかも、中間部は、かなり粘りを持たせていた。

ただ、3分ほどの小品だということもあり、そういった表情の変化が著し過ぎて恣意的に思えた、というのが正直なところでありました。

終演は、17時20分くらい。

ホールの外は、イルミネーションが灯っていて、華やかであり、とても美しかった。そのことが、本日の演奏会に接することのできた歓びを増してくれたものでした。