尾高忠明さん&大阪フィルによるヴェルディの≪レクイエム≫の演奏会を聴いて

昨日(4/21)は、尾高忠明さん&大阪フィルによる第567回定期演奏会の初日を聴いてきました。

演目は、ヴェルディの≪レクイエム≫。独唱陣は、下記の通りになります。

ソプラノ:田崎尚美さん

アルト:池田香織さん

テノール:宮里直樹さん

バス(バス・バリトン):平野和さん

尾高さんとヴェルディのレクイエム。この両者、ちょっとミスマッチなような気がしないでもないですが、それだけに、はたしてどのような演奏になるのか、楽しみでなりませんでした。

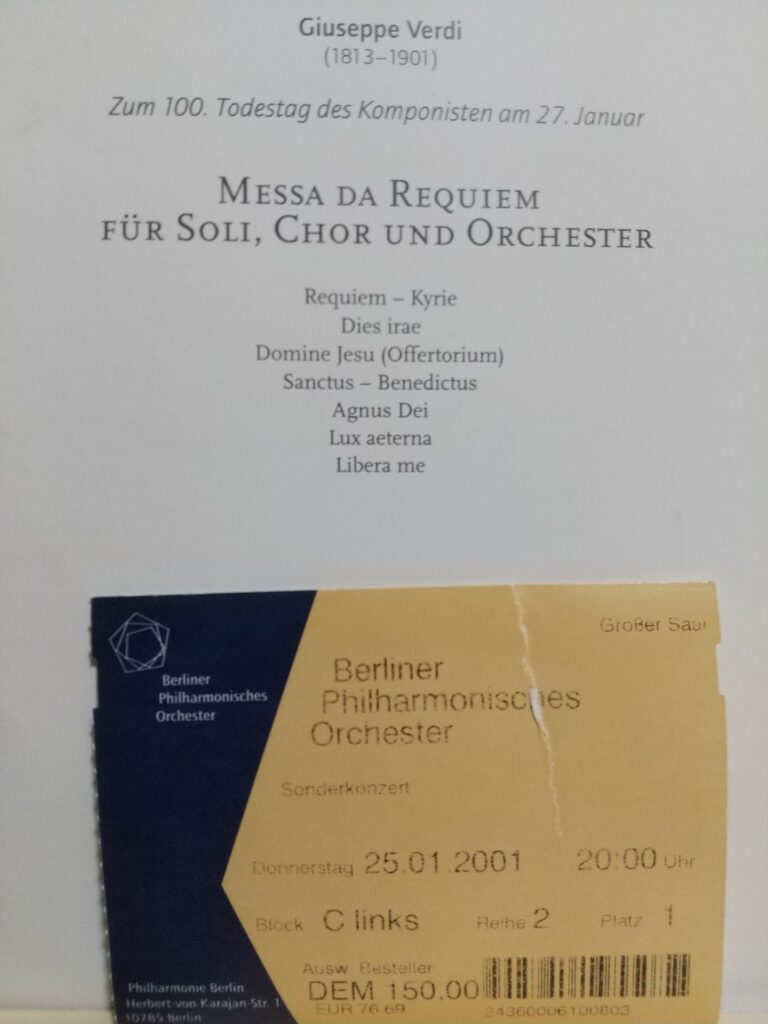

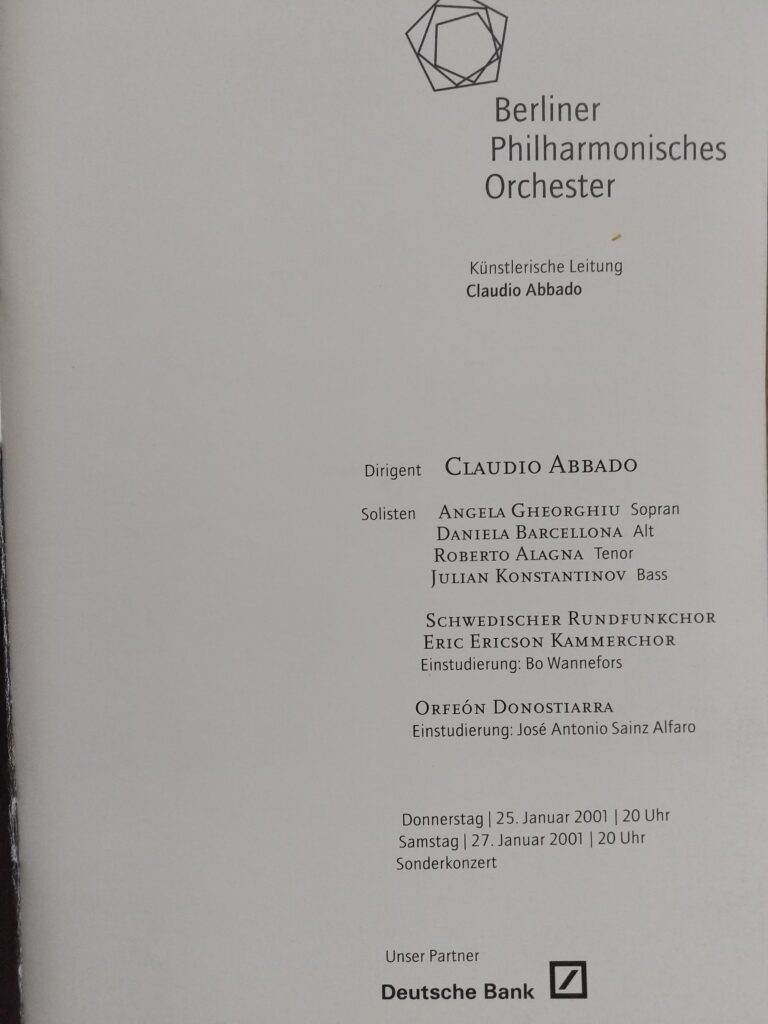

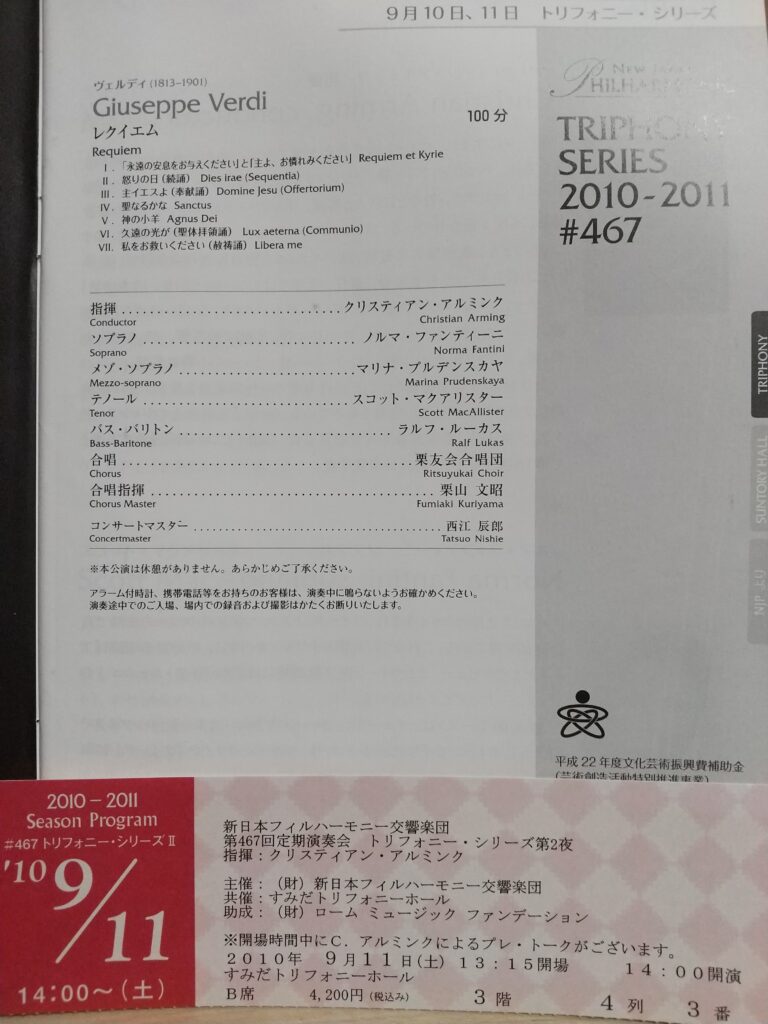

なお、ヴェルディの≪レクイエム≫の実演に接するのは、ヴェルディ没後100年だった2001年に、アバド&ベルリン・フィルによるもの(於:ベルリン・フィルハーモニーホール 1/25に鑑賞)、ムーティ&ミラノ・スカラ座によるもの(於:ミラノのサンマルコ寺院 1/27に鑑賞 まさにヴェルディが逝去した100年後にあたります)と、2010年9月にアルミンク&新日本フィルによる演奏会以来で、13年ぶり4回目になります。

昨日の大阪シンフォニーホール同様に、花壇にはツツジが咲いていました。

満開まであともう少し、といったところでしょうか。

いやはや、素晴らしい演奏でありました。

聴く前は、尾高さんとヴェルディの相性はどうだろうかと、ちょっと疑問視していました。ひょっとしたら、水と油なのではないだろうかと、危惧もしていました。ところが、聴いていて、そのような心配は吹っ飛んでしまいました。

ヴェルディの場合、オペラでの演奏であっても、≪レクイエム≫での演奏であっても、雄渾なものであって欲しいという「願望」を抱いています。更には、太陽が燦々と降り注ぐような輝かしさや、激情を備えていて欲しい、と。

この日の尾高さん&大阪フィルたちによる演奏は、まさに雄渾な演奏でありました。しかしながら、地中海的な輝かしさが備わっていたかと言えば、少し違う。もっとユニバーサルな、そして、純音楽的な「力」を備えていたように思えた。その「力」とは、生命力であり、説得力であり、迫力であり、魅力であり。

音楽は常に、逞しく呼吸をしていた。そして、躍動していた。しかも、決して空転することなく。どっしりと地面に足を着け、揺るぎない確信を抱きながら(その確信も、ヴェルディの音楽への確信というよりも、音楽そのものへの確信と呼べそうなもの)音楽を奏で上げていた。そんなふうに言えそうな演奏でありました。

ところで、これは私見に過ぎないかもしれませんが、ヴェルディの≪レクイエム≫は、何かメモリアルな機会に採り上げられる作品というイメージが強い。それは、これまでに私が失した3回の実演のうち、2回がヴェルディの没後100年というメモリアルな演奏の機会だったということと結びついているイメージだと言えるかもしれません。しかしながら、この日の大阪フィルでの演奏会は、特別にメモリアルな要素が含まれている訳ではありません(敢えて言えば、今年は大阪フィル合唱団の創立50周年になるらしく、この日が今季初の定期演奏会になるという、節目の演奏だった)。しかしながら、客席で聴いていると、何かメモリアルな空間に居合わせているような錯覚に陥りました。

これまで、何度か訪れているフェスティバルホール内が、特別に飾り立てられている訳ではないのに、普段のフェスティバルホールとは全く別の空間に身を置いているように思えたのであります。それは、祭壇の置かれた異空間に入り込んだような錯覚でもあった。これは、私の、この曲への思い入れに依るところも大きいのでしょうが、そのような錯覚を起こさせるほどに、「真実味」の強い演奏だった(この曲の核心に迫る演奏だった)がためだと思えます。

なお、この日の尾高さんによる演奏ぶりは、音の終わりをスパッと潔く切ってゆくことが多かった。そのことによって、句読点がハッキリとし、かつ、音楽を毅然とさせていたように思えたことが、印象的でありました。

チケットは紛失しています

さて、独唱陣についてでありますが、アルトの池田さんが、圧倒的に素晴らしかった。陰影に富んでいて、表情豊か。深々としていて、まろやかであり、良い意味でのドスも効いていた。そのよう要素が、有機的に絡み合いながら、説得力に満ちた歌唱を繰り広げてくれていました。アムネリスやアズッチェーナに繋がるような迫真の歌唱だったとも言えそう。池田さんによる歌、それらのヴェルディの諸役でも聴いてみたいものであります。

ソプラノの田崎さんは、高音が苦し気だったのが気になりました。特に、終曲でのレクイエムの場面の最後、リベラ・メのフーガに入る直前で、ppppでB♭からオクターブ上のB♭に上がりながら”re-qui-em”と歌う箇所(169,170小節目)は、かなり苦しかった。更に言えば、ヴィブラートを意識的にあまり掛けずに歌った際の声質が、倍音が少ないような感じになり、響きや表情に豊かさに欠けていたように思えた。そういった部分が残念でありましたが、それら以外は、劇的表現も含めて、概ね聴き応えのある歌を披露してくれていたように思えます。それだけに、先に触れた2点が余計に残念でなりません。

なお、細かな話になりますが、終曲でディエス・イレが再現された場面(1868年のロッシーニの死を悼むために14人の作曲家との合作で≪レクイエム≫を作り上げる構想を立て、ヴェルディが「リベラ・メ」を作曲したのですが、結局、その合作での≪レクイエム≫は日の目を見ず、1873年に死去したマンツォーニにために編み上げることになった≪レクイエム≫の終曲に転用しました。そのため、「リベラ・メ」でのディエス・イレの場面で書き上げた旋律を、第2曲の「ディエス・イレ」で再現したと看做すのが本来であろうと思えます)での最後のA♭の音は、合唱のソプラノパートと音が被さっていて、ほとんど搔き消されてしまいます(112小節目の2拍目)。そこで、ソプラノ独唱の声を浮かび上がらせるために、ソプラノ独唱のみがほんの少しだけA♭の音を伸ばす(すなわち、合唱が消えてほんの僅かの間、ソプラノ独唱の声が残る)といった措置を採ることがあるのですが(2001年にベルリンで聴いた際、ゲオルギウはそのようにしていた)、この日は合唱と同時に音を切っていました。ここでのソプラノ独唱は、声を残して自己主張をして欲しいものであります。

テノールの宮里さんは、冒頭の「レクイエム」でのキリエで、張り切り過ぎて、歌が空回りしていて歌のフォルムが崩れていたのが残念でしたが、それ以降は、輝かしさと柔らかさを配分しながらの歌唱を繰り広げてくれていて、なかなかに聞かせてくれていました。

バスの平野さんは、ちょっと細身な声質ではあったものの、カンタービレを効かせながらの滑らかな歌を披露してくれていた。

かように、独唱陣は、文句無しに素晴らしかったとは言い難いものの、4人のバランスなども含めて、非常に説得力の高い歌唱であったと思います。充実度も高かったと思えます。この日の演奏が与えてくれた感銘は、尾高さんに依るものと同じくらいに、独唱陣に依るところが大きかった。そんなふうに言いたい。

更に言えば、合唱も充実していました。尾高さんが目指していた、句読点をハッキリとさせ、毅然とした音楽を奏で上げてゆこうという意志を、体現していた合唱であったとも思えます。そして、必要十分に雄渾であった。

なお、これも細かな話になりますが、ちょっと触れたいと思います。

第2曲目の「ディエス・イレ」では、あの有名な嵐のような旋律(まさにディエス・イレそのものと言える部分)が3回現れますが、その2回目、ここの場面が終わろうとしていて、音楽が落ち着きを得ようとしている最中に、トロンボーンとチューバ(この日は、チンバッソで演奏されていました)がppで不吉な和音を奏でる箇所があります(254,255小節目)。この和音によって、音楽に不穏な空気が立ち込めてくる。実に意味深長な和音であります。

尾高さんも、この和音を重要視されていて、奏者に明確な合図を送っておられました。しかしながら、今一つ、この和音が浮かび上がってこなかった。この和音、明瞭なアタックを伴って発音されずに、フワッと沸き立つように、或いは、不穏な空気が隙間から入り込んでくるように、鳴らされて欲しいのですが、それでも、音楽にハッキリとした不穏の色を添えて欲しい。私の感性で言えば、この日の演奏には、そのような効果は生まれていなかった。私個人として、こだわっている箇所の一つであるだけに、ちょっと残念でした。

縷々書いてきましたが、非常に満足度の高いヴェルディのレクイエムでありました。

今日(4/22)は、2日目の演奏会が開かれます。聴きに行くことのできる方は、是非ともホールに足を運ばれては、と思います。