ベルリン・フィルのホルン・カルテットによる西宮公演を聴いて

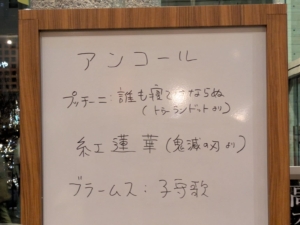

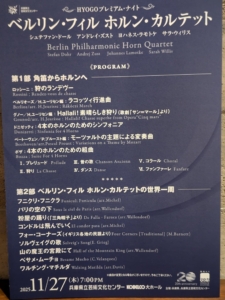

今日は、兵庫県立芸術文化センターでベルリン・フィルのホルン・カルテットの演奏会を聴いてきました。演目は、お手数ですが添付写真(プログラム冊子を撮影したもの)をご参照ください。

11/19から11/23の間に首都圏で4つの演奏会を催したベルリン・フィル。そのまま日本に残ったホルンセクションの4人が、本日は西宮を訪れて、カルテットの演奏を披露してくれることに。同じ内容の演奏会が、明日は愛知県の豊田で開かれるようです。

パワフルにして、重厚で、しかも、まろやかなサウンドに身が包まれるのではないだろうか。そして、妙技の詰まった演奏が展開されるのではないだろうか。そのような期待を抱かずにはおれませんでした。

更には、後半では、世界各地の名曲や民謡を紡ぎ上げながらの音楽による世界一周の旅を楽しもう、という趣向が凝らされていて、とても粋なものとなっています。

前半・後半を通じて、どのような音楽世界が広げってゆくのだろうか。期待に胸を膨らませながら、会場に向かったものでした。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて書いてゆくことに致しましょう。

なお、当初のプログラムからベルリオーズとグノーが省かれ、前半は4曲の演奏となりました。

全体を通じて言えること、それは、ベルリン・フィルのホルンセクションの妙技を味わうことができたということとともに、エンターテインメント性の頗る高いものになっていた、ということ。

ステージ進行は、サラ・ウィリスがマイクを持って、たどたどしい日本語でアナウンスしてゆく、といった形が採られていたのですが、おそらく、日本語をローマ字表記したものを読み上げていたのでしょう、あちらの言語にはない発音が至る所にあったようで、四苦八苦しながら読み上げていたのがまた、微笑ましくて、聴衆の笑いや拍手を誘っていました。

エンターテインメント性の高さは、ウィリスのお茶目なコメントの力も大きく作用していていたのではないでしょうか。ウィリス、普段のベルリン・フィル全体の中でも、ナレーターとして活躍していますので、演奏会の進行役としては、うってつけであります。板に付いたものでありました。

そのようなこともあって、舞台と客席との一体感の強い演奏会だったと言いたい。それは、演奏者たちにとっても、望んでいた通りだったのだろうと思えます。

冒頭のロッシーニの最初の部分では、舞台にはただ一人、アンドレイ・ズストだけ立っていまして、残りの3人は舞台裏の上手側や下手側からバンダの形で信号のやり取りのように応答し合っていました。それがまた、いかにもホルンによる演奏会が始まるのだという雰囲気を存分に醸し出していたものでした。やがて、4人が舞台上に並び、ロッシーニの主部が奏で上げられると、それはまさに狩りの音楽。ウェーバーの≪魔弾の射手≫を想起させられるところも顔を現していました。

その演奏ぶりはと言えば、パワフルでありつつも、柔らかみを持たせる箇所も頻出し、変化に富んだものとなっていた。しかも、速いパッセージも、難なく吹きこなしてゆく。そして、聴いて誠に楽しい。

このロッシーニだけでも、この演奏会の素晴らしさを満喫できた。そんな思いを抱いたものでした。

その気分は以降の作品にも続いてゆく。力強さと、まろやかさと、繊細さとが交錯する、目眩がしそうになるような四重奏が繰り広げられていったのであります。演奏者も、肩の力が抜けているようで、音楽を存分に楽しんでいる様が窺えました。それでいて、ベートーヴェンが書いたモーツァルトの≪ドン・ジョヴァンニ≫の「お手をどうぞ」の主題に基づく変奏曲や、ボザ(ウィリスはボッツァと発音していました)では、細やかな心情や、ちょっとした緊迫感や、といったものを表出してくれたりして、手抜きは全くない。

そんな前半のプログラムに接すると、後半がいよいよ楽しみになったものでした。

その、後半の世界一周の旅は、前半以上に楽しいものになっていました。エンターテインメント性がグッと上がった。

演奏内容はと言えば、正直、ホルン4本だけで演奏するには無理があったのだろうと思われるナンバーもあり、その点では、粗さを残していることも所々で見受けられました。実は、前半でも、ベートーヴェン作のモーツァルトの主題による変奏曲において、それは感じられました。旋律が、今一つ滑らかに流れていないな、と思われたのであります。

後半のプログラムで顕著に感じられたのは、≪ペール・ギュント≫の「山の魔王の宮殿にて」。クライマックスに向けてアッチェレランドが掛かってゆくのですが、最後のほうでは、縦の線が合っているのか怪しくなってきて、音楽が混沌としたものになっていた。多くの奏者が、音を外してもいた。ただ、突進力があって、迫力満点ではありました。オーケストラの中で、ホルンセクションのアンサンブルが乱れると、周囲に迷惑を掛けてしまうことになるのですが、この4人だけの演奏となれば、アンサンブルの乱れを周囲から咎められることはありません。その辺りのことを考慮した上で、アンサンブルを磨き上げることよりも勢いを優先したのではないだろうか。そんなふうに考えたものでした。そしてそれが、身内だけでアンサンブルを行うことの特権のようなものだとも見做せます。とは言え、できることであれば、アンサンブルをシッカリと磨き上げた上で、勢いを殺さない演奏であって欲しかったなと思えたものでした。彼らの技量をもってすれば、それも可能だったと思えるだけに。そうは言うものの、このような注文は、このタイプの演奏会では野暮なことなのかもしれません。

その一方で、《三角帽子》の「粉屋の踊り」では、原曲自体がホルンの活躍するナンバーだということもありまして、実に雄弁な音楽が奏で上げられていました。このナンバーの入口で吹かれる音型などは、ドールが力強く吹いていて(それは、オーケストラの中でこの箇所を吹くとき以上の力強さでありました)目を瞠るものがあった。その後のエキゾチックな雰囲気漂うメロディも、頗る艶っぽかった。後半のプログラムの中でも、出色の演奏だったと言いたい。更には、こちらも最後にはアッチェレランドを掛けながら盛り上げてゆくのですが、演奏が終わると「オレッ」と掛け声をかけることを、演奏前にウィリスは聴衆に要望を出していて、ここでも会場との一体感を醸成したものとなっていました。

また、≪ペール・ギュント≫の「ソルヴェイグの歌」では、バスパートを担当していたウィリスの細やかな表情付けに魅了されたものでした。と言いますのは、旋律を導き出すためのバスの動きを、最初は強めに吹いていて、旋律が入り込むタイミングに向けて音量を弱めながら音を柔らかくする、といった配慮を施していたのであります。その様が実に音楽的で、とても素敵だった。

また、イギリス内の4つの国(イングランド、アイルランド、ウェールズ、スコットランド)の民謡を題材に採った≪フォー・コーナーズ≫もまた、愉悦感に満ちたものになっていました。かつ、情趣深いものとなっていた。このナンバーは、カルテットを立ち上げた当初から愛奏してきたもののようでして、その演奏ぶりからは強い思い入れが感じられたものでした。

各々のナンバーについて書いてゆけばキリがありませんが、総じて、力強くて、それでいて、まろやかでもある響きが散りばめられていた演奏会だったと言いたい。さすがはベルリン・フィルのホルンセクションであります。そして、小難しいことに思いを巡らせることなく、存分に楽しめた演奏会でありました。そして、贅沢なひとときでありました。

そのような演奏会であれば、アンコールの曲数は多いに越したことはありません。当初、ウィリスは「アンコールは、1つだけ」と言っていましたが、結局は3曲演奏してくれたのでした。

その1曲目のプッチーニよる≪トゥーランドット≫の「誰も寝てはならぬ」は、ドールによる朗々としたソロを味わうことができたものです。

ちなみに、このアンコールを紹介する際、ウィリスはドールの方に目を遣りながら、「演奏する曲は“Nessun ドールma”です」とアナウンスしていました。似たようなこととして、後半にプログラミングされていた≪コンドルは飛んでいく≫でも「ドールは大きな鳥。コンドール。」といったふうに、駄洒落を飛ばしていました。お茶目ですよね。

アンコールの2曲目は、鬼滅の刃からの音楽だったようです。とても勇壮な演奏ぶりでありました。

最後は、ブラームスの≪子守唄≫。優しさに包まれた演奏でありました。しかも、演奏しながら一人ずつ退場してゆく、といった小芝居が付いていた。4人の奏者、早く帰ってベッドに就きたかったのでしょうかね。そんなことを想像しながらも、ハイドンの≪告別≫が思い出されたものでした。