大野和士さん&都響の大阪公演(チャイコフスキーの交響曲第5番 他)を聴いて

今日は、大野和士さん&都響の大阪公演を聴いてきました。演目は、下記の2曲。

●ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲第1番(独奏:バーエワ)

●チャイコフスキー 交響曲第5番

都響の大阪公演は隔年で開催されているようでして、私が足を運ぶのは、2021年、2023年に次いで、今回で3回目となります。前2回はマーラーを採り上げていましたが、今回はショスタコーヴィチにチャイコフスキーというロシア・プロ。

前2回ともに、大野さん&都響のコンビの充実ぶりを示してくれる演奏が繰り広げられました。とりわけ、一昨年のマーラーの交響曲第7番は、まさに大熱演となっていて、壮麗にしてダイナミックな演奏となっていた。そのうえで、音楽が上滑りするようなことはなく、骨格がシッカリとしていて、彫琢が頗る深かった。それはもう、生気に溢れたヴィヴィッドな音楽が鳴り響いていた。しかも、表現意欲が旺盛。自在感に溢れていて、作品の呼吸を的確に掬い上げながら、作品に織り込まれている多彩な性格を率直に、そして赤裸々に描き上げてくれていた。

そのような演奏に出会えてきただけに、本日の演奏会も、いやがうえにも期待が高まります。

はたして本日は、どのような演奏が展開されることだろうか。期待に胸を膨らませながら、会場に向かったものでした。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのか、書いてゆくことに致します。

ホール正面入口、ツツジがちらほらと咲き始めていました

それでは、まずは前半のショスタコーヴィチから。

実に素晴らしい演奏でありました。バーエワも、大野さんも、都響も、全員が素晴らしかった。

バーエワは、1985年に旧ソ連で中央アジアに位置するキルギスに生まれたヴァイオリニスト。現在は、ルクセンブルクに帰化しているようです。

モスクワ音楽院で学び、2001年のヴィエニャフスキ国際ヴァイオリン・コンクールでは16歳で優勝しているとのこと。ちなみに、同年のコンクールでは、神尾真由子さんが第4位を獲得しています。

今年40歳を迎えている中堅のヴァイオリニスト、といったところになりましょうが、私は、名前も知りませんでした。都響との共演は、今回が初めてのようです。

そのバーエワのヴァイオリンは、誠に艷やかものでありました。プログラム冊子に掲載されているプロフィールを見ますと、ミンツにも師事しているとのこと。ミンツ譲りの美音家だと言えましょう。低音は豊か(G線などは、タップリと鳴っていました)ですし、高音域はピンと張り詰めた凛々しさを湛えていながらもまろやかで艷やかな響きがしていました。

しかも、演奏ぶりが実に体当たり的。髪を振り乱しながら、といった形で、鬼気迫る演奏ぶりとなっていた。それでいて、音楽のフォルムが崩れたり、音が濁ったり、といったことは皆無。基礎がシッカリしているのでしょう、土台が揺らぐようなことのない音楽が奏で上げられていた、と言いたい。

なるほど、ショスタコーヴィチに特有の、もっと言えば、この協奏曲に特有の、シリアスにしてストイックな雰囲気、といったものは薄かったように思えます。妖しさも薄かった。第1楽章や第3楽章でも、あまり冷ややかな音楽にはなっていなかった。それよりももっと、健全な音楽になっていたように感じられました。

その辺りは、大野さんにも、都響にも当てはまる。ソリストも、オケも、クリアな音楽が奏で上げられていました。そして、鮮烈でもあった。そのうえで、頗る機敏な演奏が繰り広げられていた。この点も、ソリストとオケの双方に当てはまります。第2,4楽章での躍動感に溢れた曲調の部分でのオーケストラパートなどは、音楽が存分に弾んでいて、かつ、精緻な音楽が鳴り響いていた。大野さん&都響の真骨頂が発揮されていたと言えましょう。

バーエワによる演奏の機敏さは、そんな大野さん&都響の演奏ぶりに優るとも劣らないもの。第2,4楽章での独奏ヴァイオリンは、まさに目まぐるしく疾駆してゆくのですが、唖然とするほど的確に音楽を奏で上げていった。そのうえで、逞しい生命力に漲っていた。生気に溢れていた。一発触発、といったスリリングさを宿してもいた。しかも、先述しましたように、音楽が乱れたり、乱暴になったり、といったことは一切ない。艶やかな美音を駆使しながら、眩暈のするほどに鮮やかな、かつ、強靭な演奏が展開されていったのであります。

第1,3楽章では、この作品に特有の暗澹たる雰囲気は、あまり広がらない。とは言いましても、緊張感の高い音楽が鳴り響いていました。長大なカデンツァも、息苦しいものになっていなかった。

そのような点も含めて、とても取っ付きやすい演奏だったと言えるのではないでしょうか。しかも、バーエワの妙技を、思う存分に味わうことができた。それはすなわち、ヴァイオリン演奏を聴く歓びに繋がるものでもあった。そんな、素敵な演奏でありました。

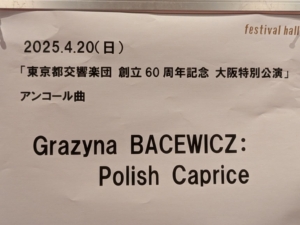

ソリストアンコールがまた、凄かった。

低音から高音域なで楽器がタップリと鳴っていて、なおかつ、音楽が鮮やかに疾駆していました。しかも、雄弁な音楽が鳴り響いていた。

テクニックの確かさや、音色の美しさや、表現力の幅広さや、といったものがギッシリと詰まった、見事な演奏でありました。

それでは、ここからはメインのチャイコフスキーについて書くことに致します。

こちらもまた、実に素晴らしかった。大野さんの音楽づくりの素晴らしさもさることながら、都響が何とも見事でありました。国内オケで、ここまでの演奏を聞かせてくれるのは、まさに稀有のことだと言えるのではないでしょうか。

まずは、都響の反応の機敏さに脱帽しました。そして、アンサンブルが頗る精緻。そのうえで、ダイナミクスの幅が頗る大きい。弱音での繊細さ、強音での輝かしさ、いずれも見事でした。しかも、どんなに強い音を発しても、響きが濁るようなことはない。筋肉質でいて、豊麗な音が響き渡ってゆく。それはもう、驚異的なまでに素晴らしいものでありました。

更には、機能性の高さを備えてもいる。巧緻にして、敏捷性に優れた演奏が繰り広げられていったのであります。

ここで、かなり高望みをします。例えばコンセルトヘボウ管などのように、響きにまろやかさがあったかと言えば、さほどでもありません。そこのところが、不満と言えば不満。

本日聴いた都響の響き、それは、まろやかさを秘めたものだったというよりも、ニュートラルで率直なものとなっていました。海外オケで言えば、ロンドン響の系統と言えば良いでしょうか。私は常々、日本のオケは、ロンドン響を手本にすれば良い成果が得られるのではないだろうかと考えていたのですが、本日の都響による演奏を聴いていますと、その思いを更に強くしました。機能性の高さと、混濁のないニュートラルな響きを駆使しながら、スッキリとして見通しの良い音楽を奏で上げてゆくオーケストラ。ロンドン響と、都響は、そのような共通項を持った魅力的なオケなのだと言いたい。

そのような都響を相手に、大野さんは実直な演奏を繰り広げてくれていました。とは言いましても、決して安全運転をしていた訳ではありません。作品が宿している生命力や、その場その場でのエネルギーを、誇張のない形で放出してくれていた。そのような演奏だったと言いたい。

しかも、音楽が存分にうねっていた。推進力にも、全く不足はなかった。音楽が粘るようなことは皆無だったのですが、毅然としたロマンティシズムが滲み出ていた。しかも、音楽が高潮してゆくと、頗るダイナミックで広大音楽世界が広がってゆく。そんなこんなが、実に健全でもあった。そう、前半のショスタコーヴィチと同様に、健全な音楽が響き渡っていたのであります。大野さん&都響のコンビによる演奏、「健全」という言葉がキーワードであるように思えます。精緻にして、健全な雄渾さを宿している演奏を繰り広げてくれるコンビと言えそうだな、と思えるのであります。

そのような演奏ぶりによって、この作品の魅力が、ストレートに伝わってくる演奏となっていた。作品の音楽世界から逸脱するようなことの全くない安定感が備わっていつつも、エネルギッシュにしてスリリングな演奏になってもいた。

いやはや、なんとも見事な演奏でありました。

近来にない充実感を抱きながら、会場を後にしたものでした。